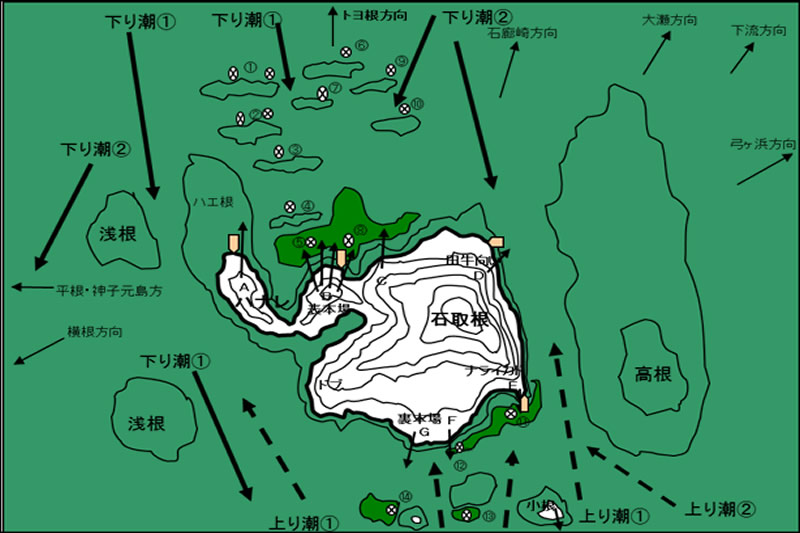

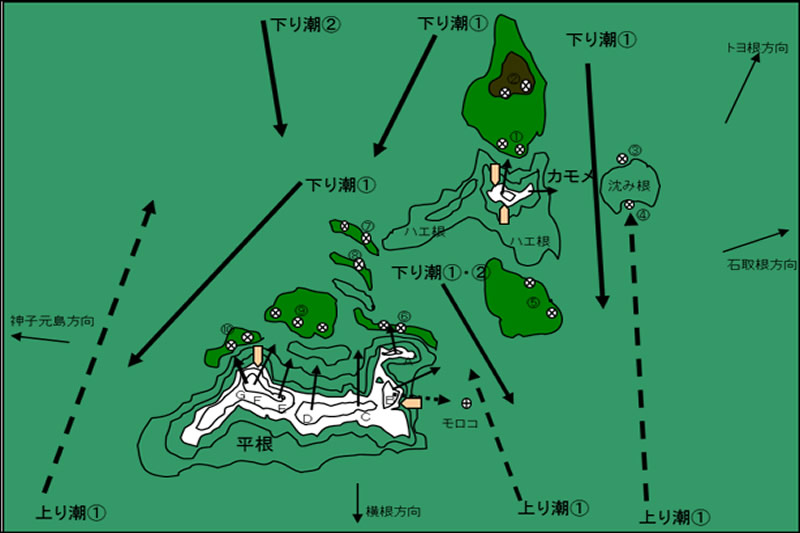

手石港を出て石取根に向かうと、更にその先の神子元島方向にいつも波を被っている瀬が平根であり、カモメはそのハナレである。超A級磯として誰もが渡礁を希望するが、比較的上がれる確率が高いのは波の立たない梅雨時で、それもベタ凪で満潮を過ぎて干潮になるまでの間に限られる。昔から石鯛が群れになって産卵する場所と言われ、私が知る限りの過去においては、半日で3㌔から6㌔の石鯛が48尾という釣果記録がある。6月後半から7月の七夕前後に爆釣がある。磯が低くて足場が悪い上、底根が荒く下り潮が激流となるため、よほどのベテランでないと釣り切ることは敵わない。下り潮が激流の場合は平根で4名、カモメで2名が理想的な人数となる。根が非常に複雑で潮が効くために、下田沖根では一番魚影が濃く、激流時は足元でイサキ・タカベが、またワサや三の字が下を向いて泳ぐ様が目視できる。

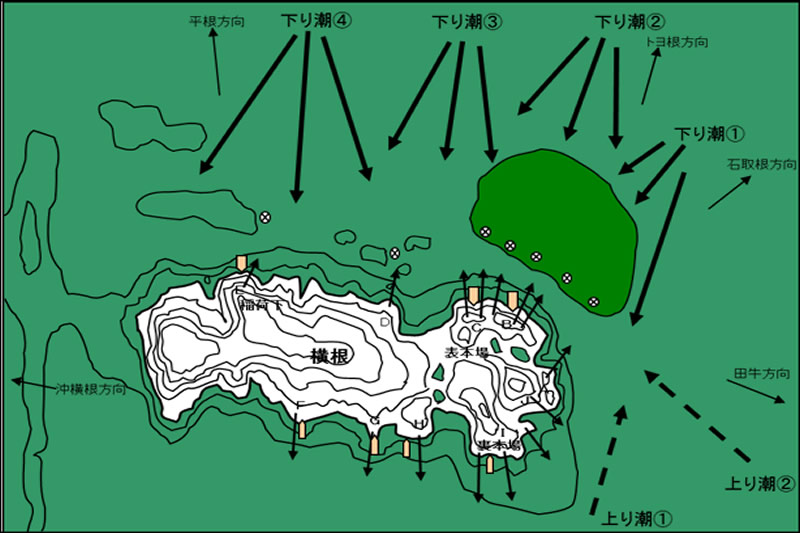

<平根本島> 下り潮①の場合 平根本来の下り潮であり、流れが比較的緩い場合は釣り座D~Fから⑨(擂鉢状になった本来のポイント)を狙う。下り潮②及び下り潮①の流れが緩い場合は最高のポイントとなる。下り潮①が強い場合は、Cの釣り座から⑦・⑧のポイントを狙うか、またはAの釣り座(俗称:チョンボリ)から足元の⑥のポイントを狙う。私はH26.8.21にCの釣り座から⑦を狙ってフエフキの6㌔と石鯛は4.28㌔を頭に5尾の釣果を上げており、Aの釣り座からの⑥狙いでは当クラブ前会長が石鯛の6.8㌔を頭に3尾の釣果を上げている。⑥は足元が抉れた海溝であり、ここは回遊より居付きの石鯛を狙う場所である。ために連日狙う場所ではない。

下り潮②の場合 Gの釣り座から⑩のポイントが狙える。或いはD~Fの釣り座から⑨のポイントを狙うと良い。最高に釣り易い潮流である。 上り潮①の場合

上り潮①の場合は、Bの釣り座(船付けであり、且つモロコ場)から⑤のポイントを狙ってみるのも面白い。当クラブメンバー他多数の人が良い目をしているが、モロコ師・上物師がいない場合に限られる。モロコ師・上物師が入っている場合は、Cの釣り座から⑦・⑧ポイントを狙えば良い。カモメとの間を上り潮が通すため可能性は高い。

<カモメ> 非常に低い磯であり、ベタ凪でそれも潮が満潮を過ぎて下げだしてからの渡礁で、干潮前後の3時間くらいしか狙えないため、年に数回しか渡礁できない。典型的な下り潮①での釣場であり、潮の強さによって足元近くの①ポイントと30㍍近く投げる②ポイント(最深部)を釣り分けること。根掛かりは少なく餌取りも極端に少ない。外道も少なくアタリがあれば本命である。過去に二人で狙って3時間の釣りで9尾の釣果を上げたことがある。竿をピトンごと吹っ飛ばされたことを何度も見聞きするのもこの磯である。下り潮の潮止まり寸前或いは上り潮の動き始めでは、③及び④も狙えるが、狙える時間は短い。

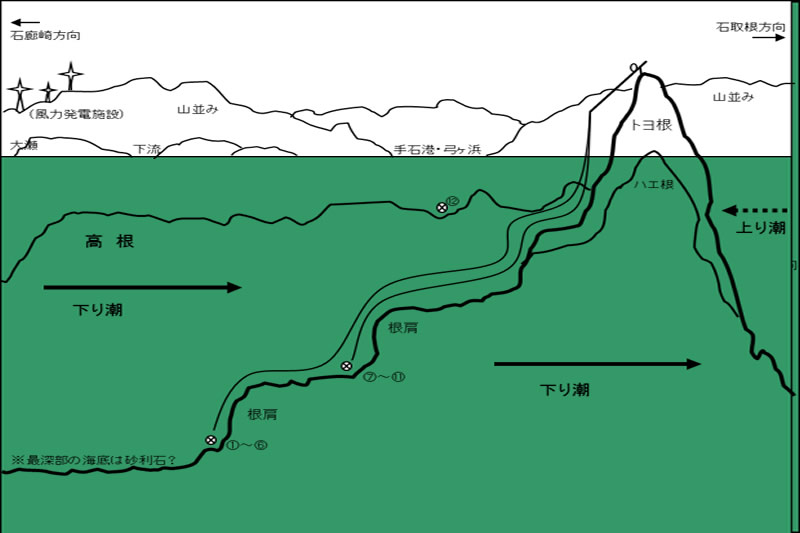

トヨ根

これはトヨ根の石鯛ポイントを神子元島方向から見た場合の断面図である。本来の「下り潮」は石廊崎の先端を掠めて、斜め右前方からトヨ根に突っ掛けるように流れて来る。よって潮が流れて来る流芯に向かって仕掛けを投入することとなる。但しトヨ根の陸側(弓ヶ浜寄り)の低くなっているところからは、石廊崎方向に向かって70㍍くらいまでの間は高根(図示)が伸びているため、この高根の上若しくは右側に投入すると下り潮が効いている時は根掛かりが激しく、または仕掛けが右側に吹っ飛ばされるように流され釣りにならない。

高根の左側に投入しても石廊崎方向からの下り潮が強い場合は、仕掛け・道糸が左方向(神子元島方向)へと押し流されるため多少釣り辛くはなるものの釣りにならないと言うことはない。この場合は、仕掛け着水と同時にリールのストッパーを入れて、竿先を右下に構えて道糸を早く沈めさせるようにし、それでも道糸が左に流されるようなら道糸を巻き取るようにして沈めること。

トヨ根の海底形状は大きく2段の落ち込みとなっており、1段目は足元直下から20~25㍍先(⑦~⑪のポイント)で、2段目は35㍍前後(①~⑥のポイント)となる。2段目の落ち込みの先は砂利石に根が点在しているものと想像される。60㍍以上遠投して、着底した仕掛けを引っ張ってくると、途中でゴツゴツと根に当たるがほとんど根掛かることもなく2段目の落ち込みで止まる。ここが最深部のポイントである。外道でエイが食ってくることからも砂地混じりであることを窺わせる。また落ち込みの下は岩が抉れていて、ここに魚が付いているのではなかろうか。

このポイントに置いた仕掛けを上げるのにリールを巻いていると、途中で「コツン」と根に掛かることが多い。この根が1段目の落ち込みの根肩である。根掛かっても強引に竿を煽らずに、逆に竿先を下げて根肩から仕掛けのオモリを転げ落として、再度ゆっくりと竿を上げることを繰り返せば9割方は外れてくれる。

下り潮が速いときは、私は根肩に道糸を預けて仕掛けが流されるのを防いでいる。魚が食ったときは根ズレで道糸が飛ばされると思われるかも知れないが、私はこれまで5㌔台の石鯛から10㌔以上の外道を含め相当数の魚とやり取りしているが、根ズレで道糸を飛ばされたことは一度もない。下り潮に押されて道糸が根に押し付けられたように止まっているだけで、魚が食って走ったときは逆に根から道糸が離れるのではないかと思っている。

2段目の落ち込み下の最深部のポイント(①~⑥)で餌盗りもいないようであれば、1段目の落ち込み下のポイント(⑦~⑪)を集中して狙うと良い。上っ潮の水温が高くても底っ潮の水温は極端に冷たい場合もあり、このような時は少しでも浅い1段目の落ち込みが有利となる。

トヨ根は非常に魚の濃い根である。トイ根(磯の形状が雨トイのように見えるからか?)と呼ぶ人もいるが、「豊根」の方がピッタリくる。大判の期待が高い磯(最近は釣れる石鯛も中・小型が多くなっているが・・・・)であり、外道(寒鯛・青舞鯛・エイ・鮫etc)も半端じゃなくデカイ。是非とも手返しを多くして、納竿時間までじっくりと狙って欲しい。そうすれば私にとっては期待を裏切らない磯となっている。風の向き及び強弱は、大瀬方向の山上に設置されている風力発電設備を見て判断できるので参考にされると良い。